京都市交響楽団第701回定期演奏会

|

|

<京都市交響楽団第701回定期演奏会ホールリハーサル公開>

2025年6月18日(水)11:45開演

京都コンサートホール大ホール

沖澤のどか指揮/京都市交響楽団

ラヴェル/組曲「マ・メール・ロワ」から第3曲「パゴダの女王レドロネット」、第4曲「美女と野獣の対話」、第5曲「妖精の園」

タイユフェール/小組曲

座席:自由

<京都市交響楽団第701回定期演奏会>

2025年6月21日(土)14:30開演

京都コンサートホール大ホール

沖澤のどか指揮/京都市交響楽団

アラベラ・美歩・シュタインバッハー(ヴァイオリン)

G.レンツ/ヴァイオリン協奏曲「...to beam in distant heavens...」<日本初演>

タイユフェール/小組曲

ラヴェル/組曲「マ・メール・ロワ」

デュカス/交響詩「魔法使いの弟子」

座席:S席 3階C3列26番

|

沖澤のどかの常任指揮者3年目のシーズンが始まりました。今年度は定期演奏会3公演(5日)と特別演奏会「第九コンサート」2公演、6月の名古屋公演と大阪公演、9月の東京公演、「オーケストラ・ディスカバリー2025」の2公演、9月の国内ツアーを指揮します。本公演は、20日(金)の夜公演と、21日(土)昼の2日公演です。今シーズンから、2022年度から3年間続いた「フライデー・ナイト・スペシャル」(19:30開演の休憩なし約1時間プログラム)が終了して、金曜夜公演は19:00開演で、プログラムも土曜昼公演と同じになりました。

先月の定期演奏会(2025.5.17)は、記念すべき第700回の定期演奏会で、これまで100回単位のキリ番の定期演奏会では、歴代の常任指揮者などポストを持っている指揮者が指揮していましたが、第700回を指揮したのは沖澤のどかではなく、客演のハインツ・ホリガーでした。どうやら沖澤は5月8日から10日まで、ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団の「night-sky-blue」を指揮していたようですね。ちなみに、第697回定期演奏会や第698回定期演奏会で投票を受け付けていた「京響70周年記念ロゴ」が、第700回定期演奏会で発表されました。案2のデザインが採用されて、京響のXやInstagramのアイコンに使用されています。

沖澤は本公演を指揮する前には、東京都交響楽団を2公演指揮しました(「プロムナードコンサートNo.412」(2025.6.14 サントリーホール)、「都響スペシャル」(2025.6.15 ミューザ川崎シンフォニーホール))。ストラヴィンスキー「春の祭典」が好評だったようで、京響でもぜひ指揮して欲しいです。

京都市交響楽団のX(@kyotosymphony)によると、本公演のリハーサルは、17日(火)から始まりました。ひさびさにリハーサルの初日のみ、京都市交響楽団練習場で行なわれて、2日目の18日(水)から京都コンサートホールでの練習でした。まったくの余談ですが、練習場でリハーサルした17日に京都コンサートホール大ホールでは、京都大学交響楽団第217回定期演奏会が開催されました。

<京都市交響楽団第701回定期演奏会ホールリハーサル公開> 6月18日(水)11:45~12:45

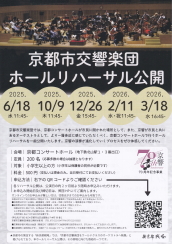

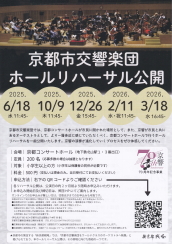

「2025-26ラインナップ及び70周年事業等に関する記者発表」(2025.3.12)で発表されたように、今年度から京都コンサートホールでのリハーサルが有料で一般公開されることになりました。1年目の2025年度は、5回のリハーサルが公開されますが、そのうち3回が沖澤のリハーサルです。入場料は500円(当日現金のみ)です。「京都コンサートホールが市民に開かれた場所として、京響が市民と共にあるオーケストラとして、一層身近に感じてもらう」ことが目的のようですが、近隣のオーケストラでは、大阪交響楽団、関西フィル(門真市民限定)、名古屋フィルなどで、リハーサルが無料で公開されているので、有料で公開するオーケストラの方が少ないでしょう。

今回は公開リハーサルの初回で、リハーサル2日目の18日(水)の昼間に開催されました。定員は200名で、小学生以上が対象です。申込期間は5月1日~16日で、京都市交響楽団のホームページから申し込み。応募者多数の場合は抽選でしたが、5月26日に当選のメールが届きました。松井市長のX(@matsuikoji)によると、受付開始直後に定員を上回る申し込みがあったとのこと。

この日は京都市の最高気温が36.5℃を記録して、今年初の猛暑日となりました。まだ梅雨が明けていないのに、今年の夏が思いやられます。なお、猛暑日は過去5番目に早いということで、史上最速ではないようです。

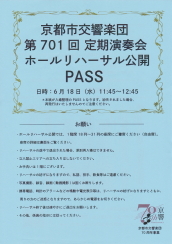

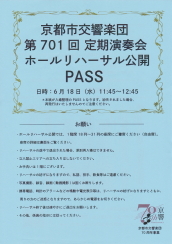

平日の真っ昼間ということで、年齢層が高めでした。11:00から受付開始で、1階の前田珈琲前の受付で当選番号を伝えて、現金で500円を支払うと、「公開PASS」が渡されました。そのまま2階の大ホールロビーで待機。スタッフがかなり動員されて、整理や誘導をされていました。お客さんは200人くらい来ていました。単純計算では、500円×200人で、10万円の収入がありますね。

11:25にホール客席に入場。「公開PASS」の裏面に着席位置が図示されていて、1階席18列~31列の座席に着席するようにとのこと。第698回定期演奏会練習風景公開では着席位置が8列~31列に拡大されましたが、今回は後退してしまって残念。「公開PASS」には「リハーサル公開で取り扱う曲目は演奏会プログラムの一部です。」と書かれているだけで、何の曲が練習されるか分かりません。

ステージは休憩中のようで、京響の団員が音出しか談笑していました。11:45に泉原隆志が立ち上がってチューニング。沖澤が下手からスコアを持って入場。小柄ですね。曲目紹介はないまま、リハーサルがスタート。第698回定期演奏会練習風景公開と同様に、マイクの使用はないので、沖澤の声は聞き取りにくい。

ラヴェル作曲/組曲「マ・メール・ロワ」の第3曲「パゴダの女王レドロネット」で、おそらく休憩前からの続きでしょう。沖澤は指揮台のイスに座って指揮しました。全曲を通して演奏しましたが、まだ響きが硬い。沖澤は「ありがとうございます。チェレスタはもっと全部弾いてください」と話しました。頭からピッコロなしで練習。沖澤はパゴダの女王の話を交えながら、「少し空気が動く感じ」「クレッシェンド、デクレッシェンドの始まりと終わりをもう少し張りましょう」。練習番号9は「ppですけど最初はふくよかに」。練習番号11は、 ヴァイオリンのクレッシェンド&デクレッシェンドの位置で多くの時間を使いました。泉原の横に歩いていって、歌って指示。第1ヴァイオリン奏者が楽譜に書き込み。 全体的には伴奏への指示が多いですが、沖澤の声が小さいのではっきりは聴こえません。「プリント(印刷)通りに修正」という指示があったので、事前に楽譜に書き込みがあったようですね。もう一度演奏するとよくなりました。細かな指示が多い。「チェレスタは動いている音符が聴こえるように」と指示。

12:05から第4曲「美女と野獣の対話」の練習。弦楽器はよく鳴って輝かしい響き。Lentoの前の「最後の6小節はハープを聴いてください」。練習番号5の後半の弦楽器の音型(ターラ)は「ここで野獣が美女に変わる」と表情づけ。

12:20から第5曲「妖精の園」。冒頭の弦楽器の響きにゾクッとしました。以前にも京響で聴いていますが、こんなに聴きどころがあるとは気がつきませんでした。練習番号2の3小節前の四分音符×3の拍の置き方を繰り返し練習しました。12:25に終了。

次の曲の配置転換で、ピアノとチェレスタを移動。メンバーが減って、木管楽器は一人ずつになって、12:30からタイユフェール作曲/小組曲のリハーサル。第1曲「前奏曲」では沖澤は歌ってフレージングを指示。民俗音楽のように速いテンポで「ポンポンポン」と歌って指示しました。フルート奏者がピッコロを吹きます。終わり方を練習。第2曲「シチリア舞曲」は変わった和音です。第3曲「ラ・ロシェルの娘たち」はマーチ風で、前曲と同じく和音がおもしろい。沖澤は「メロディーの付点音符がくっつきすぎている」と指摘。「終わり7小節は、ハープがもう少し聴こえて、タンバリンをもっと出す、ティンパニを落とす」と話して音量を調整しました。

「ありがとうございました。休憩後はレンツ」と沖澤が話して、12:40に終了。泉原が沖澤に声をかけましたが、沖澤は客席を見て軽く会釈しただけで退場しました。せっかくの機会なので、定期演奏会のチケット販売促進などのあいさつくらいはあったほうがいいかもしれません。

曲目紹介がなく、配布物(PASS)にも記載されていなかったので、何の曲か分からないまま聴いていた人が一定数いたと思われます。第698回定期演奏会練習風景公開と比べると着席位置が後退して残念です。沖澤は後述する本番でのアクシデントから推察すると耳がいいので、リハーサル中でも周囲の雑音が気になるのでしょう。この1時間の公開リハーサルに、500円の価値があるかの受け止めは人それぞれでしょう。

なお、この日の19:00から、今年度から始まった「京都コンサートホール館長によるトーク・イベント「音とことばと。」Vol.1」に、沖澤のどかが出演しました。哲学者で京都コンサートホール館長の鷲田清一が、「ゲストと人びとに深くかかわってゆく音やことばについて語りあう」というイベントで、京都コンサートホール1階の前田珈琲京都コンサートホール店で開催されました。入場料は無料(要ワンドリンク注文)でしたが、定員は40名で、京都コンサートホールのホームページから申し込みましたが、残念ながら落選しました。

なお、前日の17日(火)には、松井市長も同席して「京都市交響楽団2026-27シーズン定期演奏会ラインナップ記者会見」が開催されました。翌年のラインナップはいつもは11月頃に発表されますが、来年度の発表は、京響史上最速どころか、日本のオーケストラで一番早い。目を疑うほどの早さでした。詳細は後述します。

<京都市交響楽団第701回定期演奏会> 6月21日(土)

上述したように2日公演の2日目です。チケットは、京響友の会「チケット会員」の「セレクト・セット会員(Sセット)」の「クーポンID」を使用しました。当日券はB席のみ約30枚が販売されました。1階の前田珈琲は満席の盛況でした。なお、今年度から「金曜ペアチケット」が発売されましたが、前日の金曜夜の公演は当日券が発売されました。ロビーでは、上述した「2026年度京都市交響楽団定期演奏会」の速報版の紙が配布されました。また、第698回定期演奏会に続いて、辻徳の「SIFORI」の販売ブースも出ました。

14:00からプレトーク。沖澤は「6月なのに日本は暑いですね」と話して、各曲を解説しました(詳細は後述します)。本公演のプログラムは、「われながらいいプログラム」と自画自賛しました。最後に「当日券がよく売れたようで、昨日の演奏を聴かれた方がSNSに書き込んで、それを見た方がチケットを買っていただけたようでうれしい」と話しましたが、これは正確な情報ではなく、京響のスタッフがきちんと伝えていないようです。沖澤が指揮するときにつけている紙布を使ったアクセサリーの髪留めが、今回は黒色ではなく白色だったのでよく目立ちました。プレトークは10分で終了。

プログラム1曲目は、G.レンツ作曲/ヴァイオリン協奏曲「...to beam in distant heavens...」<日本初演>。ヴァイオリン独奏は、アラベラ・美歩・シュタインバッハー。ドイツ人の父親と日本人の母親との間に生まれて、現在43歳です。京都市交響楽団とは2回目の共演で、第605回定期演奏会(2016.9.24&25)で、ガエタノ・デスピノーサの指揮で、ベルク/ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」を演奏しました。

第698回定期演奏会の藤倉大「ダブル協奏曲―ヴァイオリンとフルートのための」に続く、日本初演です。ジョルジュ・レンツは、1965年のルクセンブルク生まれで、現在はシドニーに在住。「to beam in distant heavens」は、「遠く離れた天にて輝く」という意味。2018年にアラベラ・美歩・シュタインバッハーが委嘱して、2023年にシュタインバッハーの独奏と、ウンベルト・クレリチが指揮するシドニー交響楽団が初演しました。単一楽章で全曲が休みなく演奏されます。約40分の作品です。

プレトークで沖澤は「日本初演にお立ち会いいただいてありがとうございます。シュタインバッハ―のために書かれた作品で、彼女とはミュンヘンでブラームスを共演したことがある。完璧だけど冷たくならない。当て書きなので、彼女の技術や歌心などの魅力を余すところなく味わえる。レンツは作品が少ないが、環境問題にも取り組んでいる。後半の「An Elegy for our Grandchildren’s Planet」は、シンプルな三和音で、心がすっと落ち着くのでみなさんに味わっていただきたい。3拍子でもあえて拍感を出さずに書かれている」と紹介。「ヴィオラの譜面台に割り箸や長い菜箸(さいばし)が置かれている」と近寄って、実際に叩いて音を出しました。「クラシック音楽では珍しいが、エレキギターが使われている。キーボードは微分音を出す。ワインボトルの指示があるが、日本なので日本酒のビンにした。低音と高音がある」と紹介。ポディウム席の上手側のお客さんに向かって「大きな音が出るのでお気をつけください」と予告しました。レンツから「京都で日本初演されるのを楽しみにしているというメッセージがあった」と紹介しました。

京響のメンバーが登場。コンサートマスターは泉原隆志(コンサートマスター)。4月から特別首席チェロ奏者に就任した森田啓介が、就任後定期初出演。客演首席ヴィオラ奏者は。一樂もゆる(大阪フィルハーモニー交響楽団首席ヴィオラ奏者)。旧姓は芝内で、The Power of Music 〜いまこそ、音楽の力を〜 京都コンサートホール presents 兵士の物語に出演しましたが、京都市交響楽団のコントラバス奏者の一樂恒とご夫婦です。客演首席トロンボーン奏者は、 西村菜月(日本センチュリー交響楽団首席トロンボーン奏者)。いつもはメンバーが出てきたら、コンサートマスターが礼をするまで立って待っていますが、この日は着席しました。弦楽器は左から、第1ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、第2ヴァイオリンの対向配置で、コントラバスはチェロの後ろ。ファゴットはいません。チューニング中に沖澤のどかがいつの間にか指揮台に登場。ステージの照明が暗くなって開演。スコアには「Stage lights down until soloist walks on」と書かれています。

ハンマーの一撃からスタート。スコアには「large hammer with large wooden box (Mahler 6)」と指示されていますが、マーラー「悲劇的」が例示されているのがおもしろい。プレトークで沖澤の予告がなかったらビックリしたところでした。ヴァイオリン独奏は下手の舞台裏で弾いていて、かなり長い間シュタインバッハーの姿が見えません。なぜステージに出てこないのかはよく分かりませんでした。3階席Cブロック右側の後方(私の席の後方)で、ヴァイオリン6人がバンダで演奏。スコアには「6 offstage violins (inside the hall, placed together in a group at the back of the audience. They need a monitor showing the conductor)」と指示されています。この6人が演奏するエリアには、開場時から注意書きと譜面台とモニターとスタンドマイクが設置されていました。なお、バンダはモニターで沖澤の指揮が確認できるようで、沖澤がバンダのために後ろを振り返って指揮することはありませんでした。バンダのヴァイオリン6人が不協和音を奏でている間に、シュタインバッハーが入場。スコアには「solist to walk onto stage with poise」「stage lights come up progressively as solist slowly walks on」の指示があり、ステージの照明が明るくなると、やっとシュタインバッハーの姿が見えて、金髪で紺色のドレスでした。

ヴァイオリンのバンダがシュタインバッハーの独奏に呼応します。チャイムやピアノなどの打楽器は、武満徹のような使い方です。打楽器の種類が多いですが、ティンパニはありません。突然荒々しくヴィオラ奏者が箸(スコアには「chopstick」と記載)を叩いたり、サンダーマシンで雷鳴が鳴ったり、キーボードがピアノの音を特殊に調律したような音を演奏します。バンダのヴァイオリンはピツィカートなどを演奏。私の席からは真後ろなのでよく聴こえました。表情がコロコロ変わる曲で、第682回定期演奏会で演奏したコネソン作曲/管弦楽のための「コスミック・トリロジー」に通じるところがあります。沖澤は同時にごちゃごちゃと複雑に鳴る曲が好きなのかもしれません。静かな部分を経て盛り上がります。シュタインバッハ―は音色が洗練されていて、無駄な音がしません。ヴァイオリン独奏が下手だと様にならない作品と言えます。

シュタインバッハ―の独奏が静かにゆったりと演奏し、大太鼓が合いの手を入れるのがけっこう長く続きます。その後、オーケストラが介入してきて乱れていき、沖澤がプレトークで語った、日本酒のビンがスティックで叩かれました。左が低音で、右が高音です。コールアングレの独奏を経て、キーボードがずれた音程を弾きますが、何の楽器か分からなかったりするのもこの作品のねらいでしょうか。最後は猛烈なクレシェンド(スコアには「play this bar 10 times」と記載)で、ハンマーの一撃で照明が消えて真っ暗に。スコアには「freeze!」と書かれているので、照明を消したのは沖澤のオリジナルの解釈でしょうか。

カーテンコールでは、沖澤が大きなスコアを掲げました。なお、シュタインバッハ―の足元にプラスチック製と思われるアイテムが置いてありましたが、タブレットの楽譜をめくるために踏むリモコンでしょうか。

拍手が鳴りやまないので、シュタインバッハーがアンコール。クライスラー作曲/レチタティーヴォとスケルツォ・カプリース。曲名を自分で言ってから演奏。重音の鳴らし方が独特で、スムーズに聴こえます。純度が高い。後半は速いテンポで、弓使いが堪能できました。アラベラ・美歩・シュタインバッハーの音色は気品があって上質で、ちょっと別格感がありました。京響友の会会員イベントで、会田莉凡が「いつも完璧」と絶賛していた理由が分かりました。ぜひ他の曲を聴きたいです。

休憩後のプログラム2曲目は、タイユフェール作曲/小組曲。プレトークで沖澤は「日本でそんなに演奏されてない曲だが、小気味よく軽く聴ける曲。個性的でおしゃれな和音」と紹介しました。休憩中に、弦楽器は通常配置に(第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラの順)。小編成ですが楽器編成が特殊で、最後列が左からホルン×3、トランペット×1、トロンボーン×1、チューバ×1。その前がハープ×1、フルート×1、オーボエ×1、クラリネット×1、ファゴット×1。これにチェレスタが加わります。清涼感があって心地よい。7分で3曲という短い作品ですが、わざわざこの作品をプログラムに入れたのは、第685回定期演奏会のプレトークで語っていた「定期演奏会のプログラムに女性の作曲家を取り上げたい」という理由からでしょう。18日(水)のリハーサルで聴きましたが、本番は木管楽器が弱く感じました。1階席と3階席の違いでしょうか。

プログラム3曲目は、ラヴェル作曲/組曲「マ・メール・ロワ」。プレトークで沖澤は「ラヴェルは今年で生誕150年。マ・メール・ロワの「妖精の園」は、自分の葬式で流してほしい曲のひとつ。温かい気持ちにさせてくれる曲。色彩豊かな素晴らしい曲」と紹介しました。前曲から打楽器とハープの配置転換にけっこう時間がかかって。少し間延びしてしまいました。チェレスタとジュタンブルを下手の雛壇に横に並べます。

第1曲「眠りの森の美女のパヴァーヌ」は、フルートソロからヴァイオリン弱音で演奏。第2曲「親指小僧」は、ヴィオラとチェロのもやもやした響きがうまい。第3曲「パゴダの女王レドロネット」は、本番のほうが18日(水)のリハーサルよりもテンポが速い。途中のチェレスタはよく聴こえました。第4曲「美女と野獣の対話」はリハーサルよりも響きが薄く感じました。お客さんが満席で、音が吸収されるからでしょうか。

第5曲「妖精の園」の演奏を始める前で、「ピピピピ」という小さなアラーム音が聴こえるのが沖澤が気になったようで、指揮台の上で笑いながら待っていましたが、しばらく経っても止まらないのでそのまま指揮。ものすごく大きな音ではありませんでしたが、気づいたのはやはり沖澤の耳がいいということでしょう。次のデュカスが休符が多い作品なので、ここで注意喚起するしかないと思ったのでしょう。沖澤は声を出したり後ろを振り向かなかったのは振る舞いとして見事です。「妖精の園」の演奏は気が散ったからか、リハーサルのほうがいい演奏でした。これは残念(アラームの原因は後述)。

プログラム4曲目は、デュカス作曲/交響詩「魔法使いの弟子」。この作品は広上淳一の指揮で京都市交響楽団大阪特別公演で聴きました。いつの間にかアラーム音は聞こえなくなりましたが、全曲の中断の遅れを挽回しようとしたのか、ややセカセカした演奏になってしまったのが残念。2小節からピッコロ&フルートとヴァイオリンが分離して聴こえるのがびっくり。23小節からテンポが速い。フルートが大活躍でよく聴こえますが、洪水になるストーリーなのでみずみずしい。533小節からのトランペット×2が意外にも鳴りません(スコアの指定はmf)。629小節からのコントラファゴットが重々しくひきずるように演奏。強奏でも解像度が高く、意外な和音が聴こえるのも楽しい。金管楽器のファンファーレが終わる927小節で拍手が起こりそうになりました。半円形の雛壇を客席に近づける広上シフトではありませんでしたが、強奏がよく鳴って、ホールの響きにオーケストラが馴染んできたと言えるでしょう。カーテンコールでは沖澤はファゴットの4人を立たせました。16:35に終演。ロビーではCD購入者限定で、シュタインバッハ―のサイン会が開催されました。

18時頃に「公演中のアラーム音による演奏の中断について(お詫び)」が京都市交響楽団のホームページやXに掲載されました。「公演中にアラーム音が鳴り、曲間で一時中断させてしまった件につきましては、弊団が設置した記録用ビデオのエラー音が原因であることが判明いたしました。公演を鑑賞されたお客様に対し、深くお詫び申し上げますとともに、今回の件を踏まえて再発防止に努めてまいります」との謝罪文が掲載されました。お客さんの誰かのアラームと思っていたので、アラーム音の原因が予想外でびっくり。Kyoto Music Caravan 2023「ありがとう沓掛キャンパスコンサート」でも同じようなアラーム音が続いていたことを思い出しました。ひょっとすると撮影機材が同じだったのかもしれませんが、客席に音が出る機材を持ち込む際は細心の注意を払ってほしいです。楽団長の松井市長はイタリアに出張中で来場していませんでしたが、すぐに事態を把握したらしく、「2日目に、あってはならぬミスが生じたようで、聴衆の皆様に、そしてステージ上のすべてのアーティストに対してもお詫びを申し上げます。今後このようなミスが生じないように再発防止を徹底致します。申し訳ございませんでした。」と謝罪の書き込みがありました。

本公演の後は、沖澤は京都市交響楽団の第15回名古屋公演(2025.6.26 愛知県芸術劇場コンサートホール)と大阪特別公演(2025.6.29 ザ・シンフォニーホール)を指揮しました。

なお、6月20日(金)に発売が開始された第703回定期演奏会(2025.8.30&31)は、発売開始1時間以内で、両日とも完売の偉業を達成しました。京都市交響楽団の史上最速の完売記録でしょう。今年3月にベルリン・フィルの定期公演にデビューした13歳のヴァイオリニストのHIMARIの人気がすさまじい。まさに大フィーバーです。

上述した京都市交響楽団2026-27シーズン定期演奏会ラインナップについて触れると、テーマは「イズムに誘う(いざなう)」。第712回(2026年6月)と第717回(2026年11月)を除いた9公演が、金曜夜と土曜昼の2回公演です。常任指揮者の沖澤のどかは4回も指揮。R.シュトラウス「家庭交響曲」の第710回(2026.4.10&11)はどうしようか迷いますが、ドビュッシー「海」の第713回(2026.7.10&11)や、五嶋みどりとショスタコーヴィチで共演する第717回(2026.11.21)、ストラヴィンスキー「火の鳥」の第718回(2026.1.15&16)は注目です。首席客演指揮者のヤン・ヴィレム・デ・フリーントは、第714回(2026.8.28&29)の1回だけですが、まだ発表されていない第九コンサートかニューイヤーコンサートに登場でしょうか。客演指揮者では、シルヴァン・カンブルランのマーラー「悲劇的」(第711回、2026.5.15&16)、リオ・クオクマンのエルガー「エニグマ」(第715回、2026.9.18&19)、広上淳一が指揮するショスタコーヴィチ「交響曲第15番」(第719回、2027.2.19&20)は期待大です。創立70周年記念事業等は後日発表されるとのこと。

なお、沖澤のどかが4月8日に放送されたKBS京都テレビ「きょうとDays」の特集映像がYouTube「KBS京都ニュース&ライブチャンネル」で「沖澤のどか 京響の音をつくる」京都市交響楽団がリハーサルを公開」として公開されました。公開後1ヶ月間で3万回も再生されています。リハーサル初日(3月11日)の京都コンサートホールでのリハーサル映像で、第698回定期演奏会で演奏されたR.シュトラウス「英雄の生涯」のリハーサルです。インタビューでは、沖澤は「音楽って音なので言葉で説明しにくいんですよ(中略)。説明がましくなるよりは、音で表現できた方が一発で伝わるかなと思います」「京響はノリがいいオーケストラだと思いますね。面白いことをやりたいという感じがそもそもある」「たくさんいろんなオーケストラに客演としていくよりも、1つの場所に腰を据えて一緒に長いスパンで音楽づくりをしていきたいと思っているので、それが京都でできることは本当に幸せです」「どんな指揮者が来て、どんなソリストが来たときでも、確固たる響きというのを(中略)より確かなものになるとうれしい」と注目すべき発言がありました。なんと京都コンサートホールには自転車で通っているみたいですね。