ザ・シンフォニーホール

沖澤のどか指揮/京都市交響楽団

ウェーバー/歌劇「オイリアンテ」序曲

ブラームス/ハイドンの主題による変奏曲

チャイコフスキー/交響曲第5番

座席:A席 2階BB列33番

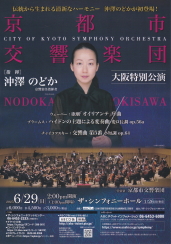

京都市交響楽団大阪特別公演

|

2025年6月29日(日)14:00開演 ザ・シンフォニーホール 沖澤のどか指揮/京都市交響楽団 ウェーバー/歌劇「オイリアンテ」序曲 座席:A席 2階BB列33番 |

京都市交響楽団第701回定期演奏会の翌週に、大阪特別公演を聴きに行きました。京都市交響楽団の常任指揮者に就任してから沖澤のどかは初めての大阪特別公演です。第15回名古屋公演(2025.6.26 愛知県芸術劇場コンサートホール)と大阪特別公演(2025.6.29 ザ・シンフォニーホール)のプログラムは同じでした。なお、名古屋公演も沖澤のどかは初登場でした。

京都市交響楽団のX(@kyotosymphony)によると、本公演のリハーサルは、24日(火)と25日(水)に京都市交響楽団練習場で行なわれました。第15回名古屋公演は、終演後に沖澤のどかのソロカーテンコールが行なわれました。松井市長のX(@matsuikoji)によると、松井市長がわざわざ平日の夜に名古屋まで聴きに行ったようです。なお、「MOSTLY CLASSIC」の記事によると、沖澤は名古屋公演のゲネプロでは、2階席でホールの響きを確かめたとのこと。音楽づくりが細かいし、完成度を高めようとする姿勢がすごい。

前日のOsaka Shion Wind Orchestra第161回定期演奏会に続いてのザ・シンフォニーホールです。1階のチケットセンターの向かいくらいにコインロッカーがあるのが便利です。プレトークはなし。お客さんの入りは9割ほど。

コンサートマスターは石田泰尚。2020年度から特別客演コンサートマスターを務め、今年4月からソロコンサートマスターに就任しました。石田は名古屋公演の翌日の27日(金)に、福井総合病院での弦楽四重奏のアウトリーチコンサートに出演しました。また、同日夜21:00~22:00のKBS京都テレビ「きょうと経済テラス キュンと!」にゲスト出演して、山田耕筰の「からたちの花」を演奏しました。西脇俊隆京都府知事の質問に「見た目に反して、繊細ってよく言われます」などと答えて、「京都市交響楽団第704回定期演奏会」(2025.9.19&20)や「YAMATO String Quartet」京都公演(2025.11.5)をPRしました。毎日のように本番があるという超多忙なスケジュールです。名古屋公演と本公演は、ソロコンサートマスターに就任後初めての出演です。首席客演ヴィオラ奏者は、柳瀬省太(読売日本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏者)。客演首席トロンボーン奏者は、風早宏隆(東京都交響楽団首席トロンボーン奏者)。沖澤のどかは、京都市交響楽団第701回定期演奏会と同じ白い髪止めを付けていました。

プログラム1曲目は、ウェーバー作曲/歌劇「オイリアンテ」序曲。京都コンサートホールと響き方が違い、管楽器がよく響きます。木管楽器がよく飛んできますが、ヴァイオリンは音が飛んでこない上に、音色がいつもよりも生々しい。コントラバスとチェロの硬い音色がよく響きました。

プログラム2曲目は、ブラームス作曲/ハイドンの主題による変奏曲。優しい音質で、女性的な柔らかさがある京響ならではの演奏。普段聴いている演奏とは一味違うなというインパクトは十分残しました。冒頭の主題は音量を落として始まりましたが、スコアの指定は確かにpです。主題はテヌート気味に演奏。第2変奏(Più vivace)はコントラバスのピツィカートが表情があります。第4変奏(Andante con moto)は弦がクレシェンドとデクレッシェンドで波を作り出します。第6変奏(Vivace)はよく揃っていて完成度が高い。第8変奏(Presto non troppo)はフルートとピッコロのソロは音量を抑えて演奏。チェロとコントラバスのアンサンブルが絶妙で、こういう普段は聴き逃してしまいそうな部分がむちゃくちゃうまい。終曲(Andante)はコントラバスから始まりますが、バッハの教会音楽のような響きでテンポが速い。

休憩後のプログラム3曲目は、チャイコフスキー作曲/交響曲第5番。必要以上に重々しくなるのを避けた演奏で、沖澤は全体を見渡していいハーモニーを作り出します。同時に演奏されるメロディーをちゃんとそれぞれ聴かせるので、何かが犠牲になることはありません。京響の総合力を見せつける演奏でした。一体感がある響きが本当にうまいですね。前週の第701回定期演奏会のフランス音楽もよかったですが、こういうシンフォニックな作品での京響も大変すばらしい。トランペットをあまり鳴らさないのは、沖澤の指揮で共通しています。

第1楽章冒頭のコントラバスとチェロの四分音符は、クレシェンド気味にゾワリと響かせます(スコアの指示はpesante e tenuto sempre)。音量を抑えていますが、豊かな響きです。84小節から金管楽器がバリバリと登場して、前曲のブラームスと対照的です。テンポを切り替えて100小節からは、意図的に突っ込み気味に演奏。154小節からもやや速めのテンポで、169小節で遅くせずそのまま170小節へ。297小節からのfffは、トロンボーン×3がすごく鳴ります。285小節頃から小節の間で間を開けてしまいそうですが、間を開けずに演奏。491小節からもテンポが速い。507小節からはティンパニとテューバで八分音符の拍感を出しました。

第2楽章冒頭のコントラバスとチェロは、京響からこういう音色を引き出せるのが沖澤のどかのすごいところです。やや速めのテンポ。ホルンソロを受けて、33小節からチェロがメロディーをよく歌います。99小節からのトゥッティのファンファーレはテンポを落として堂々と演奏。142小節からヴァイオリンがメロディーを目一杯歌います。158小節から速めのテンポで引き裂くように動機が登場します。

第3楽章は、肩の力が抜けた雰囲気。細かな音符は演奏が大変そうですが、そう思わせません。ホルンのゲシュトップは控えめです。終盤の197小節付近でリタルダンドでテンポを落としました。

少しだけ間を開けて、続けて第4楽章へ。43小節から弦楽器も管楽器もひとつになってクライマックスを築き上げました。151小節からクラリネットの合いの手を強調。チェロとコントラバスが京都コンサートホールよりもよく響くのがうれしい。472小節(Moderato assai e molto maestoso)からはゆったりしたテンポで温和な表情。木管楽器の三連符で目頭が熱くなりました。チャイコフスキーの作品でこんな音色が出せるのがやられたというくらい意外で、さすが京響の木管セクションです。502小節の1拍目の頂点で、スコアにはないシンバルが一発。京都市交響楽団のXでシンバルの追加が予告されていましたが、ここでの金属音は違和感がありました。まさに不意打ちを食らった感じで、わざわざこの一発だけのために真鍋明日香は最初から待機していました。お疲れ様でした。このシンバルは沖澤の独自の解釈なのかと思ったら、メンゲルベルクなどの録音で確認できるとのこと。なお、沖澤のどかが「MOSTLY CLASSIC」のインタビューで語った記事などによると、2018年に出版された校訂譜に「ad libitum」で書かれているようです。

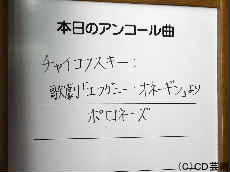

拍手に応えて、アンコール。チャイコフスキー作曲/歌劇「エフゲニー・オネーギン」よりポロネーズ。冒頭の弦楽器と木管楽器の厚みがすごい。いろいろな音が出せるオーケストラだと実感しました。速めのテンポで演奏。ラスト前の金管楽器と沖澤の会話が楽しい。

カーテンコールでは、沖澤に指示されても石田が立たないので、沖澤がもうっ!と戸惑うパフォーマンス。団員が退場した後も拍手は鳴りやまず、沖澤が小走りで登場。胸に手を当てて深々と礼しました。京都コンサートホールではめったに起こらない一般参賀が見られました。15:55に終演。前任の広上淳一が指揮した大阪特別公演(2009年や2013年)ではアンコール前後に「京都に来てください」などとアピールしていましたが、沖澤のどかのトークはなし。海外だとこれが普通なのかもしれませんが、何か話して欲しい気持ちはあります。団員のお見送りもありませんでした。

いいプログラムで、京響の魅力を多面的に味わえました。沖澤のどかと京都市交響楽団は3年目ですが、すでに大変いい状態にあると言えるでしょう。

このあと沖澤のどかは、自身が芸術総監督を務める「青い海と森の音楽祭」(2025.6.30~7.6)を指揮しました。Aomori Festival Orchestra(AFO)が特別に結成されましたが、京響のメンバーは含まれていませんでした。