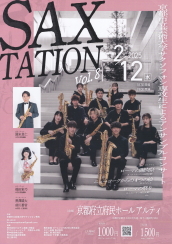

京都市立芸術大学サクソフォン専攻生によるアンサンブルコンサート「Saxtation(サクステーション)」にひさびさに行きました。

第5回以来で、3年ぶり4回目です。昨年(第7回)も、メインのリムスキー=コルサコフ「シェエラザード」に興味がありましたが、平日に高槻(高槻城公園芸術文化劇場 太陽ファルマテックホール)は仕事のために行けずに断念しました。

今年度のサクソフォン専攻生は11名。院2回生1名、院1回生1名、4回生2名、3回生2名、2回生2名、1回生3名。男性が7名、女性が4名で、

第5回のときは男子学生が1人しかいなかったのに、いつの間にか男子学生のほうが女子学生よりも多くなりました。申し込みはGoogleフォームから入力して、当日現金精算(1000円)でした。京都市立芸術大学サクソフォン科のX(@kcuasaxophone)では、カウントダウン動画やメンバー紹介が投稿されました。

京都府民ホールアルティは、2024年1月から8月まで休館して、耐震工事と一部設備の更新工事をしていましたが、外観も内装もどこが変わったのか分かりませんでした。18:30開場の予定でしたが、行列ができたため、10分早く開場。プログラムはカラー印刷のきれいな冊子でした。開演前に「混雑のため開演を10分遅らせる」とのアナウンス。当日精算に時間がかかったのかもしれません。お客さんは7~8割の入り。

プログラム1曲目は、

ベルリオーズ作曲(山田忠臣編)/序曲「ローマの謝肉祭」。舞台裏でB♭でチューニングしてから登場。8名での演奏で、左から、ソプラノ×2、アルト×2、バリトン×2、テナー×2。

管・打楽三昧でも演奏しましたが、ブラッシュアップしました。強奏はエッジが立っていてすっきり。アクセントも効いています。中間部はサックスとは思えないまろやかさ。なお、譜面台に置いている楽譜は、タブレットの人と紙の人がいておもしろい(以降の曲も同じ)。

曲間でメンバーによるMCがありました。本公演は「イタリアをテーマにした」と紹介しました。プログラム2曲目は、ウィリアム・オルブライト作曲/「ファンタジー・エチュード」よりプレリュード、エチュード第4,5,6番。2~3回生のアンサンブルで、左から、ソプラノ、アルト、バリトン、テナー。「プレリュード」は、ユニゾンから始まりますが、音を割ったり、息を吸う音を聴かせたり、奏法が現代的です。エチュード第4番(Phantom Galop)は、音を割ってノイズ混じりの音色ですが、音色や音型がきちんと揃っています。第5番(Harmonium "Heiliger Dankgesang")はちゃんとしたメロディーがあります。上昇下降のスケールを弱音で演奏しますが、もう少しなめらかさが欲しい。第6番(They only come out at night)はスラップタンギングがありますが、音色がよく揃っています。

プログラム3曲目は、ロベルト・モリネッリ作曲/「ニューヨークからの4つの絵」より第1,2,4楽章。サックスとオーケストラのために作曲されましたが、今回は10本のサックスアンサンブルをバックに、卒業する3人がソロを演奏しました。これはおもしろい試みです。伴奏は、左から、ソプラノ×2、アルト×3、バリトン×3、テナー×2。非常勤講師の國末貞仁がソプラノⅠ、同じく非常勤講師の福田彩乃がアルトⅠを担当しました。

ソロは中央で演奏。カラーのシャツに着替えて登場しました。第1楽章(Dreamy Dawn)はいいメロディーで、伴奏が上原心(ソプラノサクソフォン、4回生)のソロを引き立てます。1曲ごとにソロが交代。拍手の中を退場と入場。第2楽章(Tango Club)の演奏を担当した松本宗大(アルトサクソフォン、4回生)の音色は学生離れしていて聴き惚れました。一流感が半端ない。第4楽章(Broadway Night)担当の中島美音(アルトサクソフォン、修士2回生)はさすが大学院生で、安定感があって速いパッセージも楽々演奏しました。

休憩後はレスピーギが2曲。レスピーギの作品では、

第4回でのバレエ音楽「シバの女王ベルキス」の名演が思い出されます。プログラム4曲目は、

レスピーギ作曲(福島弘和編)/「リュートのための古風な舞曲とアリア」第3組曲より第1,3楽章。左から、ソプラノ、テナー、バリトン、アルトの四重奏。吹奏楽コンクール課題曲の「稲穂の波」や「道祖神の詩」などを作曲した福島弘和が編曲したのが意外です。第1楽章(イタリアーナ)は、ゆったりしたテンポ。第3楽章(シチリアーナ)は、音色も音型もよく揃っています。これは全楽章聴きたいですが、第1楽章と第3楽章しか編曲していないようで残念。MCから國末と福田へのインタビュー。國末は半年間休んでいたので、福田の指導力を評価しました。

プログラム5曲目は、レスピーギ作曲(中野宏紀編)/交響詩「ローマの祭り」。編曲者の中野宏紀(ひろのり)は、なんと作曲専攻の4回生で、京都市立芸術大学現代音楽研究会clubMoCoの部長です。打楽器2名が加わって、サクソフォン13名全員と合わせて15名での演奏で、指揮者がいてもいいレベルの中編成です。サクソフォンは、左から、ソプラノ×3、アルト×4、バリトン×3、テナー×3で、國末貞仁がソプラノⅠ、福田彩乃がアルトⅠを担当。打楽器は、後方に左右に別れて、ティンパニ&チャイム&鈴担当(右)とそれ以外の楽器の担当(左)でした。

第1部「チルチェンセス」は、アルトサックスの4人がよく揃っていて、直線的に響きます。第2部「五十年祭」からテンポアップ。ユニゾンが美しく、同属の楽器で演奏されると、別の曲のような厳かさがあります。チャイムはティンパニ奏者がチャイムを担当。第3部「十月祭」は、冒頭でバリトン・サクソフォンの伸ばしの音符が続くのが意外性のあるアレンジ(原曲では、バスクラリネットとファゴット×2とコントラファゴットが担当)。52小節からティンパニ奏者が鈴を担当。テンポが速いですが、84小節からの細かい音符を國末がスラスラと吹くのはさすがです。203小節からのマンドリンソロは、シロフォンが演奏したのが意外。第4部「主顕祭」は、34小節のトゥッティに向かう過程で、小太鼓が加わらないので盛り上がり方がさびしい。小太鼓はあるのに、ここでは使わなかったのは残念でした。左の打楽器奏者の楽器の掛け持ちが忙しいでですが、原曲では打楽器奏者はティンパニ以外で9名必要なので、1人9役をよく頑張りました。また、229小節からのトロンボーンソロなど、もっとテナーとバリトンが聴こえて欲しいところですが、全体的に中低音が埋もれてしまって残念。演奏終了後は、客席で聴いていた編曲者の中野を國末が立たせました。

拍手に応えてアンコール。京都市立芸術大学にサクソフォン専攻ができて今年で11年になったことの謝意が述べられて、アンコール1曲目は、モリコーネ作曲/ガブリエルのオーボエ。國末が中央に立ち、前半は両手で指揮して、後半はソプラノサクソフォンを演奏。伴奏が豊かな響き。続けて、アンコール2曲目は、今年も和泉宏隆作曲(小前奏人編)/宝島。打楽器2名も加わって、全員で立って演奏。21:10に終演しました。

キャンパス移転で練習環境が向上したからか、また福田彩乃が非常勤講師として指導に加わったからか、周りと合わせる意識が高くなり、サクソフォンアンサンブルとして成熟した響きになりました。また、以前よりも中低音の響きが豊かになり、アーティキュレーションがシャープになって聴きどころが増えました。今後の演奏会にも期待しています。

(2025.3.8記)