京都コンサートホール大ホール

松永健司郎指揮/芝交響楽団

鹿岡晃紀(プレコンサート/トーク、テノール)

レスピーギ/交響詩「ローマの松」

レスピーギ/交響詩「ローマの噴水」

レスピーギ/交響詩「ローマの祭り」

座席:全席指定 3階C3列24番

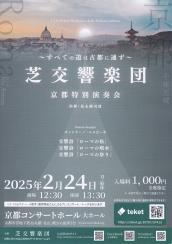

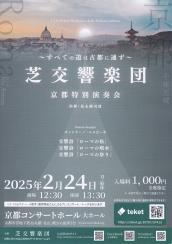

芝交響楽団京都特別演奏会~すべての道は古都に通ず~

|

2025年2月24日(祝・月)13:30開演 京都コンサートホール大ホール 松永健司郎指揮/芝交響楽団 レスピーギ/交響詩「ローマの松」 座席:全席指定 3階C3列24番 |

午前中の京都コンサートホール・ロビーコンサートVol.18「沓野勢津子 マリンバ・コンサート」に続いて、午後は芝交響楽団の京都特別演奏会に行きました。京都コンサートホールの何かの公演で、ロビーにチラシが置かれていて知りました。本公演とほぼ同じ時間にアンサンブルホールムラタで「京都黒笛音楽隊 第16回クラリネットコンサート」が開催されて、どちらを聴きに行くか迷いましたが、本公演を選びました。朝は雪が降っていましたが、昼からは晴れました。

芝交響楽団は常設のオーケストラではなく、本公演のためだけに結成されたオーケストラです。「京都特別演奏会」という名前ですが、本公演以外に別の日や別の場所での公演はなく、まさに一期一会です。芝交響楽団のX(@sibakyou_roma)によると、大阪を中心に活動するアマチュアオーケストラとのこと。演奏曲目は、レスピーギのローマ三部作です。「芝」とはどういう意味なのか分かりませんでしたが、本公演のアンコールで明かされました(後述します)。

奏者募集は2024年1月に開始。160人以上の応募があり、メンバーが選考されました。全国各地から集まりましたが、アマチュアオーケストラからの参加が多かったようで、Xがリポストしただけでも、カンマーフィルハーモニー京都、ラピスドリームオーケストラ、Ensemble de Clarinettes ALOUETTE(アルエッテ) 、coaxial Brass Ensemble(コアキシャル ブラス アンサンブル)、MeteorFluteDuo(メテオールフルートデュオ)などから、複数名が参加しているようです。6月に顔合わせ合奏が行なわれ、以降のリハーサルは2024年10月から大阪市内で10回行なわれました。Xによると、1月に京都コンサートホールでのパイプオルガンの音響チェックや、2月8日(土)にホールリハーサルを行なって、バンダの配置やオルガンやホールの響きを確認したとのこと。本番の一発勝負ではなく、かなり本格的な練習でびっくり。その分メンバーの参加費は相当高そうです。YouTubeチャンネル(@芝交響楽団)も開設して、練習風景やパート紹介などがアップされました。

チケットはteketで購入。全席指定で1000円でした。クレジットカード決済で、QRコードを機器にスキャンして入場しました。入場時にカラー刷りのパンフを受け取りました。代表の平野良太による「ごあいさつ」によると、2023年の夏にある演奏会の打ち上げで、企画オケでローマ三部作を演奏する構想が生まれたようです。ポディウム席や3階バルコニー席に客入れはせず、客は4割程度に見えましたが、Xによるとお客さんは684人だったとのこと。

13:00からテノール歌手の鹿岡晃紀(あきのり)によるプレコンサート/トークがステージで開催されました。指揮者の松永健司郎(けんじろう)が登場。東京農工大学農学部を卒業して、Osaka Pastoral Symphony Orchestraの音楽監督とdiversEnsembleの音楽監督を務めています。メガネをかけていて、アーティスト写真よりも若く見えました。「レスピーギはイタリアの作曲家」と紹介。トークはほどほどに終わって、プレコンサート。鹿岡晃紀は神戸市混声合唱団のメンバーで、鹿岡は「レスピーギは歌曲も有名」と話して、レスピーギが17歳で作曲したレスピーギ作曲/最後の陶酔をピアノ伴奏で演奏(ピアノはオーボエ担当の坪川成)。「もう1曲、ローマにちなんだ曲を」ということで、プッチーニ作曲/歌劇「トスカ」より「星は光りぬ」。わざわざクラリネットを入れて3人で演奏(クラリネットは宮野祐樹が譜面台を立てて演奏)。15分で終了しました。

オーケストラは、弦楽器が対向配置で、左から、第1ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、第2ヴァイオリンで、チェロの後ろにコントラバス。コンサートマスターは、諏訪園明史。プログラムのメンバー表によると全員で126名で、メンバーは若めです。ローマの松では、トロンボーンの右がチンバッソ(2024年度全国共同制作オペラ 歌劇「ラ・ボエーム」でも登場)でした。

プログラム1曲目は、交響詩「ローマの松」。第1部「ボルゲーゼ荘の松」の冒頭はきらびやか。ピアノとチェレスタが強めだからか雰囲気は期待以上で、京響よりもよく鳴って、細かな傷はありますが、音が前向きです。パイプオルガンはステージ上のリモートコンソールではなく、楽器に付随した鍵盤で演奏。第2部「カタコンバ付近の松」のトランペットソロは、下手の舞台袖からの演奏かよく聴こえました。第3部「ジャニコロの松」の「Grammofono」(ナイチンゲールの歌声を録音したレコード)は、スピーカーと3階席左右のバルコニーの後方に女性が立って鳥笛を吹いていたようで、よく鳴く鳥でした。第4部「アッピア街道の松」は、弱奏からスタート。3階バルコニー席の前方の左に2名(Flicorni soprani)、右に2名(Flicorni tenori)のブッキーナを配置。ブッキーナはトランペットよりもベルが大きい。Xでは「バンダの楽器、演奏場所にも拘りました!」と綴っていて、いつもならトランペットで演奏するところを、わざわざブッキーナで演奏したところがすごい。加えて、箱(パイプオルガンの左横にあるボックス)からトランペット×2が演奏。Flicorni bassiの代用でしょうか。打楽器は全開でした。指揮者の松永は聴かせどころを分かっていて、期待以上の演奏でした。

プログラム2曲目は、交響詩「ローマの噴水」。第2部「朝のトリトーネの噴水」は、フェルマータで十分間を空けました。ちょっと打楽器の音量が大きい。128小節のstringendoから勢いに乗ってテンポアップ。第4部「夕刻のメディチ荘の噴水」は、弦楽器の音程が悪いのが目立って残念。

休憩後のプログラム3曲目は、交響詩「ローマの祭り」。第1部「チルチェンセス」は、箱にブッキーナ(Buccine Soprani)が3人。トランペットよりも楽器が大きいですが、トランペットよりも音質が柔らかく音量も抑えめで、もっと刺激的に突き刺すくらいの圧力があってもよかったでしょう。Precipitandoに向かって猛烈なアッチェレランド。終盤の八分音符の一撃の連打は、ぼわーんとしているので、もっとアクセントで欲しい。第2部「五十年祭」は、弦楽器のリズムがいまひとつはまっていないのと、82小節からのクライマックスでトランペットが鳴らないのが残念。ピアノは1台を2人で弾きました(スコア通り)。第3部「十月祭」は、マンドリンはフルートの左で演奏。第4部「ベファーナ(主顕祭・公現祭)」は、遅めのテンポで開始。打楽器奏者が10人もいて、タヴォレッタ(Tavolette)は、吊ってある木の板(大と小)を叩きましたが、打楽器メンバーで自作したとのこと。クラリネットソロの176小節(Tempo di Saltarello)からどんどんアッチェレランド。パイプオルガンの低音がよく響きます。トランペットがもう少し頑張ってほしい。

カーテンコールの後、メンバーが入れ替わって、チューニングしてからアンコール。松永がスコアを持って再登場。わざわざメンバーを入れ替えてアンコールをやるならあの曲しかないと思ったら、予想が当たって、レスピーギ作曲/バレエ組曲「シバの女王ベルキス」を全曲演奏しました。吹奏楽ではよく演奏されますが、オーケストラではめったに演奏されないので、演奏会で聴くのは初めてでした。オーケストラ・ファムファタール第3回演奏会 関西公演のアンコールもベートーヴェン「第九」の第4楽章で長かったですが、アンコールにサプライズで大曲を持ってくるのが流行なのでしょうか。

本編のローマ三部作よりも演奏が難しく健闘しましたが、アーティキュレーションが緩めなのでやや大味に聴こえて、演奏の解像度は下がりました。第1部「ソロモンの夢」は、33小節からの弦楽器ユニゾンのメロディーがいい。70小節からのチェロのソロの音程が悪いのが残念。第2部「戦いの踊り」は、23小節からの2 Tamburi di guerraは、太鼓を横倒しにして2つ並べて演奏。ドラムセットで足で踏むバスドラムのような音がしました。第3部「夜明けのベルキスの踊り」のフルート独奏の伴奏で演奏されるTamburo Araboは、ラクダの歩みのような音。第4部「狂宴の踊り」は、吹奏楽編曲ではトランペットソロが演奏する104小節からは、スコア通り3階席のバルコニー席でテノールの鹿岡が独唱。テノール独唱の出番はこれだけなので、アンコールでベルキスを演奏することは早いうちに決まっていて、鹿岡の出番を増やすために、プレコンサートを企画したんですね。完全にやられました。トロンボーンが盛り上げる182小節から猛烈なアッチェレランド。216小節からの3 Trombe internaは、P席からトランペット×3が立奏。

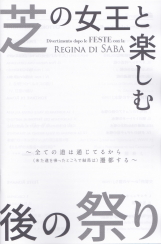

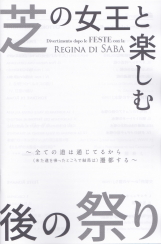

代表の平野良太があいさつ。「アンコールは、シバの女王ベルキス」と曲目を紹介。「シバの」を強調して、芝交響楽団のネーミングの由来を種明かし。お客さんも納得したようで、なかなか凝っていますね。「アンコール長かったですか?」と客席に問いかけ。また、「白鷺(はくろ)ゆっきーさんにパンフレットを書いてもらったら、卒業論文並みの2万字の大作になったので別冊にした。お帰りの際にお配りするのでお持ち帰りください」。「私にホルンをやれと言った恩師が客席で聴いている」と先生を紹介して、客席から拍手。平野が「芝交響楽団はこれで解散しますが、つながった縁を大切にしたい」と話しました。

また、「個人的な話」と前置きして、「今日が12回目の結婚記念日で、妻は隣でホルンを演奏している。感謝の気持ちを込めてもう1曲。レスピーギの奥さんはエルザという」というつながりを紹介して、平野が指揮して、ワーグナー作曲/歌劇「ローエングリン」より第2幕第4場「エルザの大聖堂への行列」を演奏。私も吹奏楽で演奏したことがあるので、懐かしく聴きました。箱の中でブッキーナ×6が演奏し、オルガンも演奏。演奏後には平野から妻に花束が贈呈されました。全員で一礼して、16:00に終演しました。

ロビーで「公式“裏”パンフレット」が配布されました。終演後にパンフレットがもう1冊配られるという演出は初めてでした。「芝の女王と楽しむ後の祭り~全ての道は通じてるから(来た道を帰ったところで結局は)遷都する)~」と表紙に書かれていて、全22ページ。わざわざ経費をかけて別冊のパンフレットを準備するところがすごい。アンコールの「シバの女王ベルキス」を含めて、各曲の解説が大変詳しく書かれています。白鷺ゆっきーに拍手。

本公演のためだけに結成されたオーケストラでしたが、メンバーの基礎技術は高く、ホール練習などに意欲的に取り組むなど本気の演奏会で、京都コンサートホールの舞台をうまく活用した演出もあって、期待以上に楽しめました。1000円で聴けてお買い得でした。数年おきにでも再結成して欲しいです。

(2025.3.23記)